台积电:万亿市值里程碑,芯片巨头在AI浪潮中的未来航向

近期,全球半导体产业的焦点无疑汇聚在台积电(TSM)身上。这家芯片制造巨头在又一次发布了出色的财报后,其股价上周创下新高,使其市值突破了万亿美元大关。截至2025年7月,台积电的市值已达到1.246万亿美元,一举跻身全球第九大最有价值公司之列。这一里程碑式的成就,不仅是台积电自身发展历程中的一个辉煌注脚,更是全球半导体产业,特别是人工智能(AI)浪潮蓬勃发展的生动缩影。

值得深入分析的是,台积电的美国存托凭证(ADRs)早在今年5月就已突破万亿美元市值,目前更是达到了1.2万亿美元,而其在台湾本土市场的市值则是在上周才达到这一关口。这种市值差异的出现,并非偶然,它深刻反映了国际投资者,特别是美国市场,对台积电未来增长的强烈信心和更为激进的提前定价。美国市场提供了更高的流动性和更广泛的投资者基础,使得资本能够更快地反映对未来增长的预期。这种差异也进一步印证了全球资本对台积电作为AI核心基础设施提供商的共识和追捧,其估值不仅受其基本面驱动,也深受全球宏观资金流向和风险偏好的影响。

回顾台积电近期的股价表现,其从关税阴霾中走出并逆势上涨的历程,尤其引人深思。台积电今年开局并不顺利,曾因美国总统特朗普宣布对来自进口商品征收32%关税而股价一度下跌28%,随后关税降至10%。然而,自那以后,台积电的美国存托凭证上涨了70%以上,年初至今的涨幅达到22%。尽管地缘政治风险真实存在,且关税威胁日益加剧,但台积电的客户需求依然强劲,其在美国的扩张计划被认为有助于抵消一些长期影响,从而支持持续盈利。股价从关税冲击中迅速恢复并创历史新高,凸显了台积电在先进制程上的不可替代性。即便面对关税压力,其核心客户如苹果、英伟达等也别无选择,必须依赖台积电。这种强大的“客户粘性”和“技术护城河”是其股价韧性的根本原因,表明市场相信其核心竞争力能够穿越周期和政策波动。

财务表现:强劲增长的基石

台积电近期公布的第二季度财报数据无疑是其市值突破万亿美元的重要基石。这份财报不仅亮眼,更揭示了公司在当前市场环境下的强大韧性和增长潜力。

在营收方面,台积电第二季度营收达到300.7亿美元,同比实现了44.4%的惊人增长,这一增幅远超市场预期。同时,每股美国存托凭证收益(GAAP EPADR)为2.47美元,比分析师预期高出14美分;每股收益和净收入更是同比增长了60.7%。这些数据共同描绘了一幅营收加速增长、盈利能力大幅提升的积极图景。

更令人印象深刻的是其盈利能力的全面提升。本季度毛利率提升至58.6%,营业利润率提升至49.6%,净利润率提升至42.7%。整体而言,利润率平均同比提升约750个基点,净利润率飙升近10%。利润率的显著提升预示着先进制程的超高价值。这种突破表明台积电不仅实现了规模扩张,更在盈利能力上取得了实质性进展。这种突破很可能源于其在先进制程(如2纳米、3纳米)上的强大定价权和高良率,这些技术是人工智能和高性能计算芯片的核心,需求弹性较低,客户愿意支付更高的价格。这进一步巩固了台积电的竞争优势,并为其未来的研发和扩产提供了强大的内部资金支持,从而形成了一个良性的正向循环。

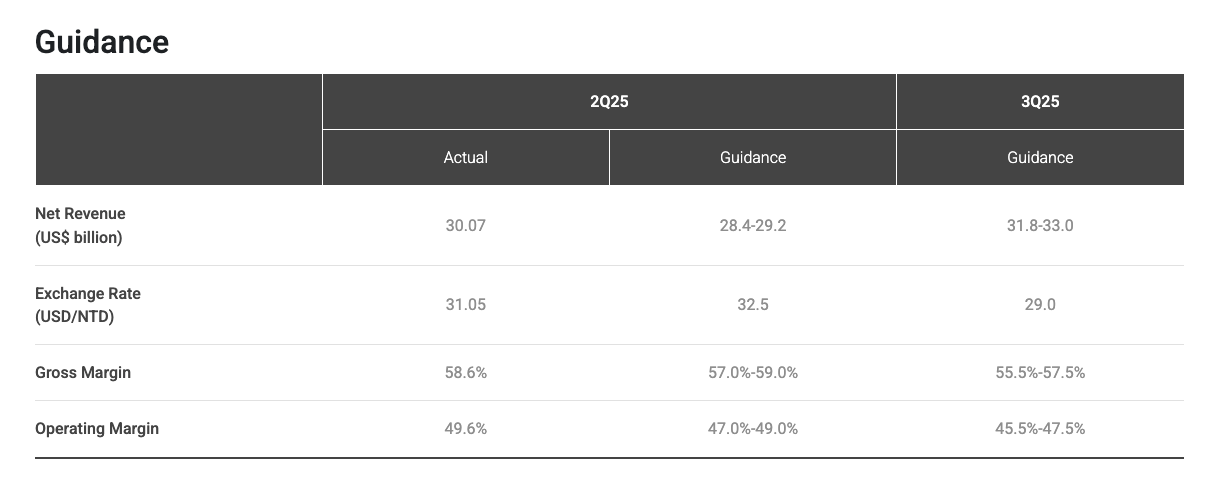

基于强劲的第二季度表现,台积电上调了2025年的全年业绩展望,预计全年营收增长约为30%,高于此前25%的预期。管理层明确指出,这一上调主要归因于高性能计算(HPC)和人工智能(AI)工艺技术的强劲需求。预计第三季度营收将在318亿美元至330亿美元之间。上调全年指引是人工智能需求从“预期”走向“现实”的明确信号。这不仅仅是短期业绩的改善,更重要的是,它验证了市场对AI投资热潮的持续性判断,并将AI芯片需求从概念层面转化为可量化的财务增长。对于投资者而言,这意味着AI并非昙花一现,而是正在转化为实实在在的订单和收入,从而降低了市场对AI泡沫的担忧,增强了对台积电作为AI基础设施核心供应商的信心。

从财务状况来看,台积电的资产负债表持续保持健康。公司拥有约900亿美元的现金及等价物,而长期债务为290亿美元。如此充裕的现金储备和相对较低的债务水平,使得公司可以轻松支撑账面上的债务,并为大规模的资本支出提供充足的资金保障。健康的资产负债表是应对高强度资本支出的“压舱石”。半导体制造是典型的资本密集型行业,需要巨额投资才能维持技术领先和产能扩张。台积电如此健康的财务状况意味着公司可以自主选择融资方式,降低对外部融资的依赖,从而在市场波动时保持战略灵活性和抗风险能力。这也为其在全球范围内的激进扩张(例如在美国亚利桑那州投资650亿美元)提供了坚实的基础,确保了其长期增长战略的顺利实施。

技术领导力:铸就护城河

台积电之所以能够取得今天的成就,并被市场赋予万亿美元的估值,其在半导体制造技术领域的绝对领导力是核心驱动因素,构筑了其难以逾越的“护城河”。

在先进制程方面,台积电的突破性进展尤为引人注目。公司计划于2025年下半年在其位于新竹宝山的Fab 20和Fab 22工厂开始量产2纳米(N2)工艺节点。N2将是业界第一个采用全栅(GAA)纳米片晶体管的技术,彻底摆脱了传统的FinFET结构。这项技术革新带来了显著的性能提升和功耗降低:在同等功率下,性能比最先进的量产技术3纳米(N3E)提高10%到15%;在同等性能下,功耗降低25%-30%;同时晶体管密度提高15%。更重要的是,台积电已完成N2工艺的试生产,良率高达90%,远超量产所需的70%至80%的门槛。在如此复杂的工艺制程中,能达到如此高的良率,无疑彰显了台积电无可争议的王者地位。先进制程的“良率”是技术领先的真正护城河。高良率直接影响成本和产能,意味着更高的利润和更快的出货速度。这不仅巩固了台积电在技术上的绝对领先,更赋予其强大的定价权,使得客户即使支付更高价格也愿意选择台积电,从而形成难以被竞争对手复制的“技术-成本-客户”正循环。

这些N2工艺的改进将在不断增长的AI和HPC需求中受到追捧,并必将继续吸引英伟达(NVDA)和苹果(AAPL)等行业巨头在各自的产品中使用最新和最先进的技术。预计苹果将成为第一个在其即将推出的M5和A19 Pro芯片中使用N2工艺技术的客户。此外,台积电的3纳米生产能力在2025年预计将增长超过60%,并提供多种3纳米变体(N3E、N3P、N3X)以满足不同客户的定制化需求。

除了先进制程,台积电在先进封装技术领域的战略布局同样至关重要。公司正积极扩展其先进封装能力,计划到2026年将先进封装产能翻倍。CoWoS和SoIC等技术对于提升AI芯片的计算能力至关重要。预计CoWoS产能将在2022-2026年间增长超过80%,而SoIC产能复合年增长率将超过100%。英伟达的芯片主要利用CoWoS-S类型的封装技术。台积电还在开发创新的芯片封装方法,例如使用方形基板以嵌入更多半导体,目标是2027年小批量生产。公司甚至将此前用于氮化镓(GaN)生产的Fab 5工厂转变为先进封装设施,并计划在台湾桃园设立专门的生产线。先进封装技术是AI芯片性能突破的“第二战场”。随着摩尔定律放缓,单纯依靠缩小晶体管尺寸来提升性能变得越来越困难,先进封装技术通过将多个芯片垂直或水平集成,成为提升AI芯片性能(带宽、延迟)的关键。这表明台积电的战略眼光超越了传统制造,预见到并布局了AI时代芯片性能提升的新路径,确保其在整个AI芯片价值链中的核心地位,不仅仅是“代工厂”,更是“解决方案提供商”。

在与主要竞争对手的比较中,台积电的领先地位更为凸显。尽管三星(OTCPK:SSNLF)和英特尔(INTC)也已拥有自己的2纳米技术,但台积电在良率、可靠性和客户体验方面都处于领先地位。文章明确指出,三星的2纳米技术质量“远低于台积电”,其3纳米工艺在良率和功耗效率上与台积电存在10%到20%的差距。在代工市场,台积电占据绝对主导地位,其市场份额高达67.1%,远超第二名三星的8.1%。包括谷歌和高通在内的主要客户,在经过“仔细考虑”后,已从三星转向台积电寻求先进工艺合作。

而英特尔的代工业务(Intel Foundry)在2025年第二季度营收为44亿美元,同比增长3%,但公司整体面临29亿美元的净亏损和大规模裁员(计划在2025年裁员24,000人)。尽管英特尔的18A工艺正在亚利桑那州生产晶圆,但其整体制造能力和技术路线图的执行面临挑战。三星的2纳米路线图显示2025年开始生产,但其首个2纳米产品SF2被描述为其第二代3纳米工艺的“更名版”,这可能意味着其在真正的技术代际飞跃上与台积电存在差距。竞争对手的“挣扎”进一步凸显台积电的战略价值。英特尔面临巨额亏损、大规模裁员和制造项目缩减,三星的2纳米技术存在“更名”嫌疑且良率落后。这意味着在先进制程和先进封装的“军备竞赛”中,只有少数玩家能够承担巨大的研发和资本支出,并成功实现量产。台积电的强大不仅在于自身的卓越,更在于其主要竞争对手的相对弱势,这使得全球顶级科技公司别无选择,只能依赖台积电,从而进一步强化了其市场垄断地位和战略重要性。

全球扩张:构建韧性与增长引擎

面对日益复杂的地缘政治格局和全球供应链的重塑,台积电正积极推动其全球扩张战略,以构建更具韧性的生产网络,并进一步巩固其市场领先地位。

在美国的战略布局是台积电全球扩张的重中之重。公司持续拓展其在台湾以外及美国的业务,扩张资本支出总额目前已达到约1650亿美元。亚利桑那州晶圆厂(Fab 21)的建设曾因工人、成本、文化冲突等问题出现延误,但现已上线并于2024年底投入量产,目前正使用先进的4纳米(N4和N4P)工艺技术为苹果和AMD等客户生产芯片。令人欣慰的是,该工厂的良率和产量已与台积电一流的台湾工厂相当。目前,该厂每月生产约15,000片12英寸晶圆,并将很快达到每月24,000片的满负荷产能,利用率为50%。

台积电在亚利桑那州的扩张计划远不止于此。Fab 21二期原定于2028年投产,但由于AI芯片需求的迅猛增长,目前已提前配备3纳米和2纳米工艺节点。此外,第三座晶圆厂的地基建设也已开始,将使用2纳米和A16工艺技术。台积电对三座亚利桑那州晶圆厂的总投资高达650亿美元,并承诺未来几年再追加1000亿美元,用于建设另外三座晶圆厂、两座集成电路(IC)组装厂和一个研发中心。这些项目预计将使亚利桑那州成为一个自给自足的半导体制造中心,其设施最终将占台积电最先进芯片(2纳米及更新技术)生产的约30%。全球扩张是地缘政治风险下的“成本”与“机遇”并存的战略。台积电在美国、日本、德国等地大规模投资建厂,并承诺巨额资本支出。尽管首席财务官黄仁昭预计国际工厂会带来2-3%的毛利率下降,未来五年可能下降3-4%,表明海外生产成本高于台湾,但这种扩张并非纯粹的经济考量,更是为了响应各国(尤其是美国)的“芯片主权”需求,降低地缘政治风险,确保市场准入和客户关系。这是一项战略性投资,用短期利润率牺牲换取长期市场份额和全球供应链的韧性,是其“硅盾”策略的延伸,以应对日益复杂的国际关系。亚利桑那州4纳米工厂良率已与台湾工厂相当,这一点至关重要。芯片制造是极其复杂且对良率要求极高的过程,海外工厂能否复制台湾的成功是市场关注的焦点。亚利桑那州工厂的成功对标意味着台积电能够将其核心竞争力(技术、管理、文化)有效地输出到海外,这不仅增强了客户信心,也为未来更先进工艺(如3纳米、2纳米)在海外的量产铺平了道路,从而降低了市场对海外扩张效率的担忧。

除了美国,台积电的全球网络拓展还包括日本和德国。在日本,第一座熊本晶圆厂已于2024年底量产,生产12纳米、16纳米和28纳米芯片。第二座日本晶圆厂原定2025年初动工,2027年底运营,将制造6纳米、7纳米和40纳米芯片,但因交通基础设施问题略有延迟。在德国德累斯顿的晶圆厂建设也进展顺利,将专注于特色半导体技术。

尽管积极进行海外扩张,台积电并未放松其在台湾本土的产能强化。公司计划未来几年在台湾本土建设11座新晶圆厂和4座先进IC组装设施。新竹和高雄的2纳米工艺生产项目预计将于2025年下半年开始量产。台积电计划到2025年底每月生产40,000-50,000片N2晶圆,到2027年每月晶圆产量将增加到200,000片。台湾本土产能的持续强化是其“根基”所在。这表明台积电并未因海外扩张而削弱其在台湾的“大本营”优势,最先进的技术和最大规模的产能仍将集中在台湾。这种策略确保了其核心技术和研发优势的持续领先,同时通过海外布局分散风险,形成“以台湾为核心,全球协同”的生产网络,最大化其全球竞争力。

结论:稳健前行,挑战并存

台积电的万亿美元市值是其在半导体行业无可匹敌的技术领导力、卓越的财务表现以及对AI和HPC市场趋势精准把握的综合体现。其在2纳米及更先进制程上的绝对优势,以及在先进封装领域的战略布局,构筑了深厚的“技术护城河”,使其成为全球科技巨头不可或缺的合作伙伴。台积电的“不可替代性”是全球科技发展的“瓶颈”所在。这不仅仅是商业上的优势,更是全球科技进步的潜在“瓶颈”。任何对台积电运营的干扰(无论是地缘政治、自然灾害还是技术瓶颈)都可能对全球AI、HPC、智能手机等多个关键科技领域造成连锁反应。这使得台积电的稳定运营成为全球科技生态系统健康发展的关键,其战略价值远超一家普通上市公司。

在当前全球芯片需求爆炸式增长,特别是AI芯片成为新“数字黄金”的背景下,台积电作为全球唯一能够大规模、高良率生产最尖端芯片的代工厂,其战略地位无可替代。竞争对手在技术和产能上的差距,进一步巩固了台积电的“近乎垄断”地位,使其在可预见的未来仍将是行业的核心。

全球范围内的积极扩张,尤其是在美国的巨额投资,不仅是为了满足日益增长的需求,更是为了构建更具韧性的全球供应链,并有效应对地缘政治挑战。尽管台积电在制造端具有垄断优势,但其客户(英伟达、苹果、谷歌等)本身也是各自领域的巨头,并在积极发展自己的芯片设计和AI生态系统。这意味着台积电的未来增长,除了自身的技术和产能,还高度依赖于其客户的创新和市场扩张。台积电需要持续深化与这些生态系统领导者的合作,并不断适应其不断变化的需求,才能保持其核心地位,未来的竞争不再是单一公司的竞争,而是围绕台积电为核心的“芯片制造-设计-应用”的生态系统竞争。

美股大数据 StockWe.com 是一个美国领先的金融和美股信息大数据提供商,紧盯华尔街金融市场和行情,2008年成立于美国硅谷,创始人是前纽约证券交易所资深分析师Ken,联合多位摩根斯坦利分析师,谷歌 Meta工程师利用AI和大数据,配合十多年美股实战经验和业内量化交易模型,每天处理千万级股票数据:挖掘潜力大牛股,捕捉期权异动大单,实时主力资金流向、机构持仓变化、川普突发新闻,精准买卖信号第一时间发到您手机APP。