马斯克面临的三座大山

特斯拉的三大关键支柱——Robotaxi、Optimus人形机器人,以及其最基本的电动车销售业务,正同时面临挑战。技术进展未达预期、商业化节奏放缓、政策红利减少以及竞争压力加剧,正构成三座沉重的“大山”,一一压向这家科技明星公司。

本报告将围绕这三座“大山”展开深入分析,透视特斯拉当前面临的核心困境,评估其未来增长逻辑的可持续性,以及高估值体系的风险所在。

第一座大山:Robotaxi

我们要聊的第一座大山,是曾被誉为特斯拉估值核心的Robotaxi(自动驾驶出租车)。马斯克曾描绘出一个宏大的愿景:数百万辆特斯拉在城市中自动接送乘客,为车主带来收入、为公司创造利润。6月22日,特斯拉Robotaxi服务在部分地区正式上线,最初的市场热情被4.2美元的单次行程低价点燃,股价一度上涨近10%。

然而,这场看似完美的“首秀”仅仅维持了几天。正如我们美股投资网之前的分析所指出的,初期测试为了追求“完美”,往往设定了严苛条件,如限定区域、特定天气和少量投入车辆,这让结果看起来很理想。但自动驾驶的真正挑战,在于大规模推广后里程的指数级增长、场景的日益复杂化,以及人类社会对安全性的极高要求。

果不其然,不到一个月,特斯拉Robotaxi便迎来了“首撞”。据外媒7月8日报道,知名特斯拉博主克里斯(网名DirtyTesla)记录的视频显示,一辆完成行程的全自动驾驶Model Y在低速泊车时,竟突然加速转向,擦碰了一辆停在路边的丰田凯美瑞车门。

这起看似轻微的事故,再次将特斯拉纯视觉(Pure Vision)技术路线的感知缺陷暴露在公众面前。纯视觉技术,顾名思义,完全依赖摄像头作为感知手段,摒弃了激光雷达(LiDAR)等其他传感器。马斯克对此坚信不疑,认为人眼是最好的传感器,纯视觉是最符合生物智能的解决方案。然而,在复杂的光线变化、恶劣天气(雨雪雾)、突发障碍物,甚至简单的低速泊车等场景下,纯视觉的鲁棒性(robustness)和冗余性(redundancy)都面临巨大挑战。此次“首撞”无疑为纯视觉技术敲响了警钟,再次引发了公众对自动驾驶安全性的新一轮质疑。

Robotaxi的四大挑战

1. 技术路线的瓶颈与市场接受度

尽管特斯拉FSD(Full Self-Driving)在全球积累了海量行驶里程数据,但这些数据大多来自于有驾驶员随时接管的半自动驾驶模式,而非真正的无人化。纯视觉技术在高速、简单场景下表现尚可,但在城市复杂路况,如施工区域、非标准交通标志、行人突然出现,乃至简单的停车场泊车等“长尾问题”上,其感知和决策挑战呈几何级数增长。每一次看似微小的失误,都可能引发巨大的社会恐慌和监管压力。

目前全球主流的自动驾驶公司,如Waymo、Cruise(尽管后者也面临困境),多数采用多传感器融合方案,即摄像头、雷达、激光雷达等多管齐下,以实现感知冗余和更高的安全性。特斯拉的纯视觉路线虽成本更低,但在极端或模糊场景下的可靠性,仍需时间甚至事故的残酷验证。公众对“机器开车”的信任,是一个缓慢建立但极易崩塌的沙塔。每一次事故,都将加剧担忧,延缓Robotaxi的商业化进程。

2. 监管与法律的重重阻碍

自动驾驶技术的发展必然面临全球各地不尽相同的法律法规和伦理挑战。一旦发生事故,责任划分、保险赔付乃至刑事责任的认定都将是极为复杂的问题。各国政府对L4甚至L5级别自动驾驶的商业化运营普遍持谨慎态度。特斯拉Robotaxi的上线目前仍处于非常有限的区域和条件下,离马斯克“数百万辆上路”的愿景相去甚远。

每一次技术缺陷的暴露都可能引来更严格的审查,导致部署计划无限期延后,甚至被暂停。例如,美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)和加州机动车管理局(DMV)等机构对自动驾驶安全性的审查从未放松。最近的事故很可能触发更深入的调查和更严厉的监管框架,这无疑将成为Robotaxi大规模推广的巨大“路障”。

3. 运营成本与盈利模式的挑战

尽管单次行程4.2美元看起来诱人,但Robotaxi的商业模式并非仅靠打车费。车辆维护、充电、调度、后台监控、紧急情况处理、保险以及应对不可预见的事故成本,都将是巨大的开销。此外,车辆的生命周期、折旧、电池损耗等因素,都会影响其真实的运营效率和盈利能力。如果技术不成熟,需要频繁的人工干预甚至召回,高昂的运营成本将迅速吞噬理论上的利润空间。

马斯克曾豪言,未来特斯拉的估值将主要由FSD和Robotaxi支撑,其价值将超越特斯拉汽车本身。然而,如果这项业务迟迟无法大规模铺开并实现稳定盈利,支撑特斯拉高估值的重要支柱就会摇摇欲坠。市场对“PPT造车”和“预期管理”已产生疲劳,需要实实在在的落地成果来支撑。

4. 激烈竞争与市场站位

最后,Robotaxi市场还面临来自传统出行巨头和新兴自动驾驶公司的激烈竞争。Waymo(谷歌母公司Alphabet旗下)和Cruise(通用汽车旗下)等公司,虽然路线不同,但在自动驾驶领域深耕多年,拥有丰富的路测数据和更成熟的运营经验。它们在部分区域已实现了有限的商业化运营,且在安全冗余方面普遍采取了更保守的多传感器融合方案。

尽管特斯拉的市场号召力无与伦比,但在专业化的Robotaxi领域,技术和安全才是硬道理。如果特斯拉不能在短时间内展现出其纯视觉方案在安全性与可靠性上的压倒性优势,那么其在Robotaxi市场的竞争中,很可能被其他采取更稳健技术路线的竞争对手超越,沦为“后来者”,甚至面临“退潮之后,方知谁在裸泳”的尴尬境地。

第二座大山:人形机器人Optimus

如果说Robotaxi承载着马斯克对未来出行方式的革新幻想,那么人形机器人Optimus(擎天柱)则是他推动AI深入工业和家庭生活的终极梦想。马斯克多次宣称,Optimus将成为“万能劳动力”:不仅能处理家务、完成工厂作业,甚至有望成为人类的智能助手。他为市场描绘了一个颠覆性的图景——解决劳动力短缺问题,推动特斯拉迈向“不可思议”的市值高度。

2024年初,马斯克进一步放大市场预期,公开表示当年将生产5000台Optimus,并将今年定义为“量产元年”。这一表态迅速刺激市场情绪,资本开始将特斯拉视为AI与机器人融合的未来公司,而非传统意义上的汽车制造商,其股价随之飙升。

然而,最新传出的供应链消息却给这个未来愿景泼了一盆冷水。据悉,特斯拉已在数周前暂停Optimus相关零部件采购,正在重新评估软硬件方案,预计调整周期至少两个月。在制造业语境中,“暂停采购”意味着产线计划的实质性推迟,几乎可以断定:今年量产5000台Optimus的目标将难以实现。

这对特斯拉而言,并非一个简单的延期问题,而是直接挑战其估值体系的根基。特斯拉之所以能拥有远超同业的市值,不是因为当前卖出了多少车,而是因为市场相信它正在打造“AI驱动的超级平台公司”。在这一愿景中,Optimus与Robotaxi一样,构成其远期增长故事的核心支柱,甚至被认为是打开下一个万亿级市场的“第二增长曲线”。

问题在于,这种基于未来技术的高溢价估值,对兑现预期极度敏感。市场可以容忍技术难度,但无法接受承诺反复跳票。一旦Optimus失去短期落地的可行性,“机器人公司”的定位将被打上问号,而这背后,便是投资者信心的边际削弱。

特斯拉过去擅长通过“技术叙事”塑造估值空间,马斯克对未来的讲述能力,是这家公司的资本发动机之一。但在高预期已被提前计入股价的背景下,每一次进展放缓,都是对估值支撑结构的冲击。

因此,Optimus的延期并非孤立事件,而是对“未来兑现力”的首次大考。它意味着马斯克必须用更多实质性成果来对冲市场逐步积累的不确定感。否则,哪怕这只是一次短暂停顿,也可能引发资本市场对特斯拉核心成长逻辑的重新审视。

第三座大山:电动车基本盘不稳

在Robotaxi和Optimus尚未真正落地、仍处于技术验证与预期管理阶段时,特斯拉赖以生存的核心业务——电动汽车销量和利润,正面临来自政策与市场的双重压力。其在美国和中国两个最重要市场的基本面,正经历深度动摇,构成对估值体系的第三重挑战。

美国一直是特斯拉最大、利润率最高的市场之一。但从2025年7月起,《通胀削减法案》(IRA)的新规将正式生效,收紧对电动车联邦税收抵免的适配条件,重点限制电池材料来源和组装地。多款特斯拉车型预计将因此失去补贴资格。

公司内部测算显示,这一变化可能导致年度营收损失达12亿美元,相当于其2024年预期净利润(71亿美元)的17%。对任何一家上市公司而言,这样的利润下滑都极具冲击力,不仅削弱财务稳定性,也压缩未来用于研发与扩张的资本空间。

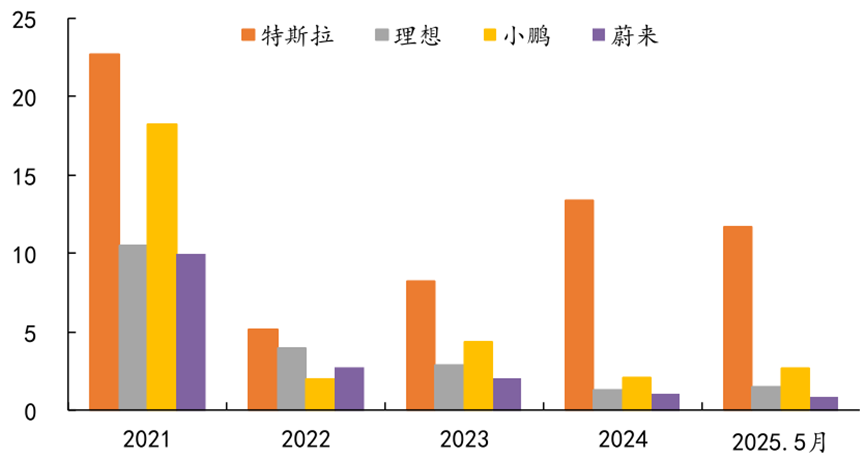

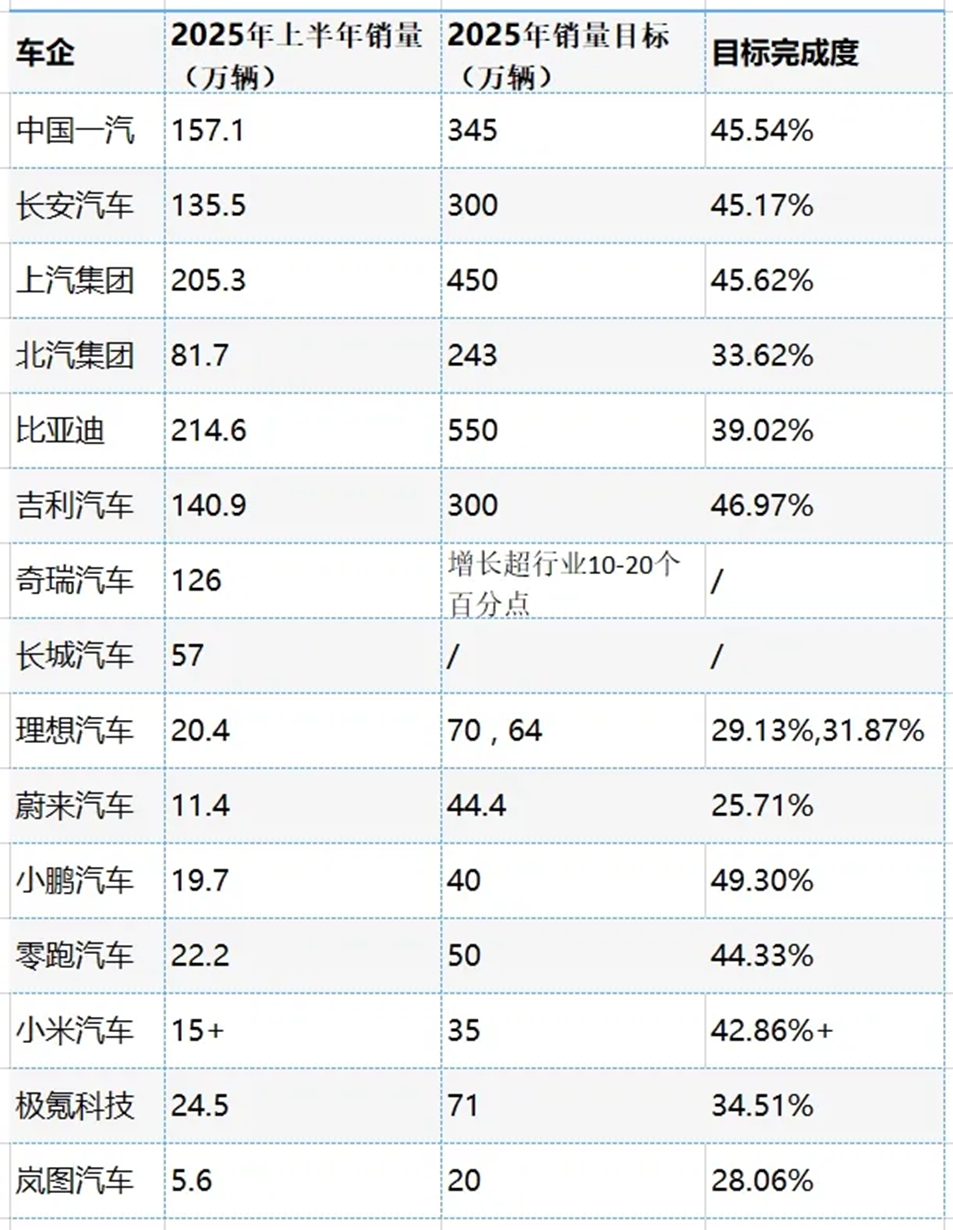

在中国市场,特斯拉则面临激烈的本土竞争。新能源汽车产业竞争高度内卷,价格战持续升级。2024年上半年,多数中国车企未能完成销量目标,市场普遍预期下半年将有更大幅度的促销和价格下调,进一步压缩利润空间。

与此同时,小米汽车推出的SU7直接对标特斯拉核心车型Model Y。SU7凭借智能化配置和极具吸引力的定价,仅发布3分钟即实现20万辆大定,几乎等于Model Y在中国市场半年销量。更重要的是,这些订单中存在明显的客户转移,表明小米正在直接蚕食特斯拉的核心用户群体。

Model Y是特斯拉的“利润支柱”,若其在中国市场失去增长动能,将直接影响公司整体营收和利润表现,进一步动摇其估值基础。

相比仍处于技术验证阶段的Robotaxi与Optimus,传统汽车业务才是特斯拉当前利润与现金流的主要来源。如今,这一业务同时遭遇补贴政策收紧、竞争加剧与价格压力,对其盈利能力构成实质性威胁。

一旦销售增长停滞、利润持续压缩,而未来业务又迟迟难以落地,市场对特斯拉的“科技溢价”将不可避免地重新评估。高估值建立在未来愿景之上,但只有现实业绩才能为其提供支撑。基本盘动摇之际,如何维持增长叙事,是特斯拉当前最急迫的问题。

特斯拉之所以能在全球资本市场站上如此高的估值,不仅因为它造车,更因为它持续讲述“技术改变未来”的故事。Robotaxi与Optimus构成了马斯克叙事中的宏大蓝图,为市场描绘出一个“超越汽车”的科技公司愿景。

然而,愿景再宏伟,终究要落地在技术可行性、监管接受度和商业模式的可持续性之上。而今,无论是Robotaxi的安全性争议,Optimus的产能延迟,还是传统电动车业务在中美两大市场的挑战,都在逼迫特斯拉回到一个关键命题:现实的支撑是否足以撑起未来的估值。

当泡沫退去,市场终将用现金流和利润来重新衡量这家公司。特斯拉是否能穿越周期、兑现承诺,继续主导智能电动出行和AI应用的产业革命?现在,进入了真正的考验时刻。

美股大数据 StockWe.com 是一个美国领先的金融和美股信息大数据提供商,紧盯华尔街金融市场和行情,2008年成立于美国硅谷,创始人是前纽约证券交易所资深分析师Ken,联合多位摩根斯坦利分析师,谷歌 Meta工程师利用AI和大数据,配合十多年美股实战经验和业内量化交易模型,每天处理千万级股票数据:挖掘潜力大牛股,捕捉期权异动大单,实时主力资金流向、机构持仓变化、川普突发新闻,精准买卖信号第一时间发到您手机APP。